|

A Rome pour la canonisation de Kateri Tekakwitha... |

|

|

| |

|

A

l'occasion de la canonisation de la Bienheureuse Kateri Tekakwitha, un

pèlerinage est organisé à Rome du 20 au 23 octobre. Explications...

Quel

lien y a-t-il entre Kateri Tekakwitha et le diocèse de Tours ? Réponse :

une paroisse ! Elle se trouve dans le doyenné de Château-la-Vallière.

Ce serait la seule paroisse, en France, à porter le nom de cette jeune iroquoise (1656-1680).

D'où l'idée d'aller à Rome le jour de sa canonisation.

Vingt-quatre personnes ont prévu de s'y rendre. Toutes habitent le doyenné.

Le père Pierre le Bouteiller, curé in solidum, les accompagnera.

Avant, le 14 octobre, les pèlerins seront bénis lors de la messe dominicale de Château-la-Vallière à 10h30.

Après, le 28 octobre, à leur retour, une messe solennelle sera célébrée au même endroit et à la même heure par Mgr Aubertin.

CONTACT :

Service diocésain des pèlerinages

Mme Sylvie Chaigneau

Tél. 02 47 31 14 50 | |

(Information Site Premium Famille Chrétienne) (Information Site Premium Famille Chrétienne)Canonisation de Kateri Tekakwitha : un lys dans la vallée iroquoise

- Famille Chrétienne

- 20/10/2012

- Numéro 1814

- Par Cyril Lepeigneux

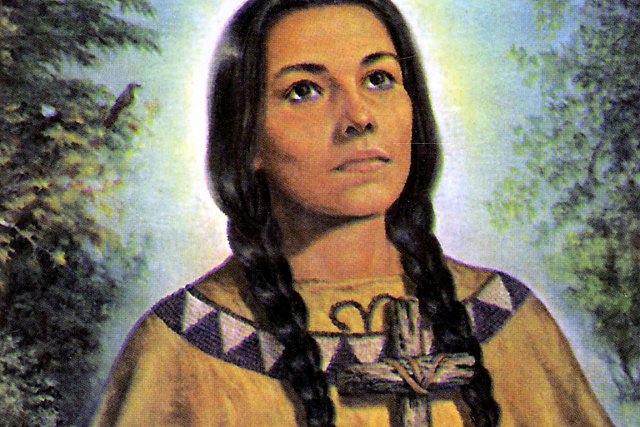

Kateri Tekakwitha (1656-1680) sera canonisée le 21 octobre à

Rome. Elle deviendra ainsi la première sainte amérindienne. Retour sur

l’évangélisation de la Nouvelle-France, où a éclos « le lys des Mohawks ».

Kateri n’est pas Pocahontas. Ces Amérindiennes ont vécu au

XVIIe?siècle et sont mortes dans la vingtaine. Mais si la seconde,

algonquine, s’est mariée à un Anglais, la première, iroquoise, s’est

donnée au Seigneur dès son plus jeune âge. Et si Pocahontas s’est

convertie en épousant un Européen en secondes noces, Kateri est née

chrétienne grâce à Fleur-de-la-Prairie, sa mère. Enfin, alors que

Pocahontas est devenue une héroïne de roman, Kateri a vécu en sainte, ce

que l’Église universelle fêtera ce 21?octobre à Rome.

Deux

miracles ont permis à Kateri d’accéder à l’honneur des autels?: à sa

mort en 1680, son visage grêlé par la variole est devenu parfait, à tel

point qu’elle sera surnommée « le lys des Mohawks?» (1)?; et en 2006, un jeune garçon de Seattle a été sauvé de cette maladie par son intercession. Mais

la sainteté de Kateri n’est pas tombée du ciel pour naître dans des

plaines sauvages, situées entre les États-Unis et le Canada actuels.

Elle a germé en Nouvelle-France, sur ces terres «?découvertes?» par

Jacques Cartier dès 1534 au nom de François Ier. Des terres où

arrivèrent les colons français avec Samuel de Champlain dès 1608, lors de la fondation de la ville de Québec, et avec les Pères jésuites en 1625. Venus

de France à une époque où les congrégations fleurissaient, les « robes

noires?» ont gagné ces territoires à l’invitation des Frères récollets

franciscains. À leur arrivée, Jean de Brébeuf,

le fondateur de la mission huronne, n’hésite pas à quitter les rives

du fleuve Saint-Laurent pour entrer plus avant dans les terres. Bientôt,

il prend la direction du grand lac Huron, qui se trouve à trente-cinq

jours de canoë et de portage dans les marais. Pour le Père René Latourelle, s.j., spécialiste de ces saints martyrs canadiens, «?l’évangélisation

des Amérindiens était facile car leur âme était prête. Mais ce que l’on

ne voit pas aujourd’hui, c’est que les conflits entre Blancs ont tout

mis par terre?!?» En effet, la guerre entre Anglais et Français donne un coup d’arrêt brutal à la progression de la mission entre 1629 et 1632. Alors

que se poursuivent les querelles ancestrales entre les tribus, vient le

temps de la colonisation et de l’hostilité des Amérindiens envers les

missionnaires qui accompagnent les Européens pour le commerce de la

fourrure. Se déplacer dans le pays devient compliqué, mais les Pères

poursuivent avec foi leur mission, aidés par les donnés (2). De leur

côté, les «?sauvages?» avec qui ils vivent sont impressionnés par leur

savoir (écriture, boussole, pendule, prédictions d’éclipse…). Certains

des Pères passent alors pour de grands sorciers, à la fois craints et

menacés.

La mission malgré les exactions Dès

1635, les religieux multiplient leurs voyages, sillonnant dans de

pénibles conditions de vastes distances. Les menaces de mort se

multiplient contre eux. Pour autant, l’œuvre d’évangélisation des Hurons

progresse?: en 1638, la mission comprend trente-deux villages, soit

douze mille personnes, et le nombre de convertis augmente. De nouvelles

missions sont ouvertes. Mais la proximité des Pères français avec

les Hurons fait des premiers la cible de leurs ennemis séculaires, les

Iroquois. En 1642, les Mohawks capturent ainsi le chirurgien René

Goupil, un donné, et le Père Isaac Jogues. Le premier est massacré. Le

second, mutilé, est réduit en esclavage jusqu’à son enlèvement par des

Hollandais, qui le ramènent en France. Il repart bientôt pour le Québec

où il est envoyé en ambassade auprès des Mohawks en 1646. C’est là-bas

qu’il meurt assassiné. Malgré ces exactions, la mission se

poursuit et se développe encore. En 1648, on comptabilise dix-huit Pères

dirigeant onze missions réparties sur le territoire. Dans l’année, ils

baptisent même jusqu’à mille huit cents personnes. Forts de ce succès de

la grâce, ils attendent des renforts venus de France pour travailler à

la moisson. De leur côté, les Iroquois poursuivent leur guerre et

assassinent le Père Daniel. S’ensuivent plusieurs attaques contre les

missions et la capture, puis la mort, des autres Pères dont Jean de

Brébeuf, dans des conditions atroces. Durant l’été 1650, c’est

l’hallali?: les missions disparaissent les unes après les autres sous

les flammes. Les Hurons, amis des Français, sont décimés, et les Pères

jésuites presque tous martyrisés ou tués. Les derniers rescapés gagnent

les abords de Québec. La mission des religieux française semble

s’ané-antir dans les flammes et le sang. Mais de ce sang des martyrs

mêlé à la terre, va surgir, vingt-cinq ans plus tard, le destin

exceptionnel de Kateri Tekakwitha, «?la Geneviève de la Nouvelle-France?».

Cyril Lepeigneux

(1) Les Mohawks sont une tribu iroquoise.

(2) Laïcs qui remplissent le rôle de Frères coadjuteurs en pêchant, chassant, cultivant la terre.

Kateri, un modèle de piété

Pour mieux connaître Kateri Tekakwitha, il

faut se plonger dans les relations, ces lettres que les Pères

missionnaires s’envoyaient. C’est ce qu’a fait le chanteur français

Daniel Facérias en 2002, pour préparer son spectacle lors des JMJ de

Toronto?: «?Après avoir tué Jean de Brébeuf, Cendre-Chaude se sent

mal et grimpe dans un arbre pour retrouver son calme. Là, il voit “le

visage du dieu du grand prêtre blanc”. Saisi par le Christ, il est

chassé du village. C’est lui qui, plus tard, sauvera Kateri en

l’enlevant de chez son oncle pour la mettre à l’abri dans la mission des

Pères jésuites?». En effet, après la mort de ses

parents, Fleur-de-la-Prairie et Cerf-Agile, et de son petit frère, tous

emportés par la petite vérole, la fillette est recueillie par un de ses

oncles. Celle qui sera baptisée sous le nom de Kateri (dérivé de

Catherine) se souvient des chants et prières que lui fredonnait sa mère.

Cette dernière avait découvert la foi au contact de colons français du

côté de Trois-Rivières, en aval de Montréal. Kateri n’a donc pas été

convertie par les Pères jésuites, mais elle a été enseignée par sa

mère?: cela désamorce les accusations de certains Amérindiens, qui la

suspectaient de traîtrise. Kateri n’a rien dit, rien

écrit. Mais elle est cette Amérindienne par qui Dieu parle aux

Amérindiens. Dans les relations, on apprend qu’elle a vécu comme Thérèse

de Lisieux. Pas dans un monastère, même si elle avait proposé d’en

fonder un, mais dans l’abandon à Dieu, la chasteté, la charité et

l’ascèse. «?C’était une contemplative, poursuit Daniel Facérias, ce qui étonnait les Jésuites, confrontés à la qualité de sa prière, de son oraison, de son silence et de sa contemplation. » Kateri avait bien une âme d’Amérindienne pour qui la Nature est le temple de Dieu.

Cyril Lepeigneux

Ronald Deacon Boyer : « Kateri va unir notre peuple »

- Famille Chrétienne

- 20/10/2012

- Numéro 1814

- Par Propos recueillis par Cyril Lepeigneux

Cet Amérindien est diacre du Centre Kateri, dans la réserve

indienne de Kahnawake. Il est vice-postulateur de la cause de

canonisation de Kateri Tekakwitha.

Comment les Amérindiens ont-ils «?intégré?» la foi catholique?? Nous

sommes nés en tant qu’êtres humains remplis et guidés par l’esprit du

bien (le «?Grand Esprit?»). Dans notre langue, il n’y a pas de

méchanceté. Pour exprimer la colère avec des gros mots, nous devons

emprunter à votre langue. D’instinct, nous faisons du bien aux autres

comme nous le ferions à nous-mêmes. Nous avons été éduqués depuis notre

petite enfance à ne regarder que le bon chez les autres, à ne faire

que le bien pour les autres, à ne dire que du bien des autres, à ne pas

nuire à leur réputation. Quand quelqu’un fait du mal, ses enfants

innocents ont à subir les conséquences de ses actes. Notre peuple a

toujours rendu grâce au lever du soleil, appelant des bénédictions pour

être guidé. Avant même de présenter nos demandes au Créateur, et

sachant qu’Il y accède, nous avons l’habitude de Lui rendre grâce. Le

soir, nous remercions pour tout ce que nous avons reçu, et Lui demandons

aussi de veiller sur notre communauté. Toutes ces raisons

expliquent pourquoi nous avons accepté la foi catholique. Parce qu’elle

parle de Dieu de la même manière que nous Le connaissions dans notre

propre spiritualité. Est-il vrai qu’aujourd’hui, votre peuple revient à ses anciennes croyances?? La

majeure partie de notre peuple n’a pas abandonné ses anciennes

coutumes. La plupart ont accepté la foi catholique et continuent à

pratiquer selon leurs anciennes coutumes pour devenir de meilleurs

chrétiens et pour être meilleurs humainement. Le monde ferait

mieux de revenir à ses coutumes ancestrales, parce que c’est là que

chacun a appris à vivre en harmonie avec la terre nourricière et à ne

pas mépriser ses contemporains. C’est dans notre culture (et vous, dans

la vôtre) que nous apprenons comment vivre en harmonie les uns avec les

autres. Notre Seigneur Jésus élève notre culture, la purifie, et nous

montre comment partager nos talents avec les autres et rejoindre ceux

d’entre nous qui sont les plus démunis. La canonisation de Kateri est-elle une bonne chose pour les habitants de la réserve?? Oui, la reconnaissance de Kateri Tekakwitha

par l’Église catholique est une bonne chose. Nous l’avons tellement

attendue?! Beaucoup d’Amérindiens traditionnels vont à Rome pour rendre

hommage à Kateri. Tous ceux que je connais se réjouissent qu’elle soit

élevée au plus haut rang par l’Église catholique. C’est elle qui fera

l’unité de notre peuple, divisé depuis trop longtemps. C’est aussi

l’occasion de montrer aux hommes blancs que nous, les Amérindiens,

sommes des personnes capables de spiritualité. Nous ne sommes ni des «?brûleurs de wagons?» ni des personnes paresseuses?! Comment Kateri peut-elle vous aider à annoncer le Christ?? Ces

vingt-neuf dernières années, Kateri m’a aidé dans mon ministère à

parler plus facilement de Dieu à des personnes de Montréal, de tout le

Canada, et même aux États-Unis. Mon ministère m’amène régulièrement à

présider des rassemblements, spécialement avec des personnes de

cultures différentes. Jusqu’à aujourd’hui, Kateri a été mon guide. Et

elle continuera à l’être.

Propos recueillis par Cyril Lepeigneux

La Mohawk Kateri Tekakwitha sera canonisée à l'automne prochain

Vatican — La Mohawk Kateri Tekakwitha, enterrée à Kahnawake dans la

région de Montréal, sera canonisée le 21 octobre, a annoncé samedi

dernier le pape Benoît XVI.

Kateri Tekakwitha, qui a passé la majeure partie de sa vie dans le

nord de l'État de New York, deviendra la première Amérindienne à être

sacrée sainte. Six autres personnalités seront également canonisées au

cours de la cérémonie l'automne prochain, qui doit être célébrée au

Vatican.

Le pontife a déjà sanctionné les miracles qu'aurait accomplis

l'Amérindienne, ce qui constitue la dernière étape sur le parcours vers

la sainteté. Surnommée le «Lys des Mohawks», Kateri Tekakwitha est née

dans ce qui deviendra l'État de New York en 1656.

Les restes de Kateri Tekakwitha gisent dans un tombeau de marbre à

l'église Saint-François-Xavier, à Kahnawake, près de Montréal.

Le diacre de l'église de Kahnawake, Ron Boyer, a souligné l'ardeur avec

laquelle la communauté avait travaillé pour que l'Amérindienne soit

faite sainte.

Il s'est déclaré satisfait, ajoutant en entrevue samedi qu'il songeait

désormais à se reposer. M. Boyer a indiqué avoir travaillé à cette cause

pendant les 29 dernières années, avec l'aide de son épouse et de leur

ministère.

Le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Richard

Smith, a quant à lui indiqué que la communauté canadienne s'unissait à

leurs «frères et soeurs américains pour accueillir cette joyeuse

nouvelle», soulignant que Kateri Tekakwitha était un symbole de l'Église

catholique d'un côté comme de l'autre de la frontière.

L'autochtone est décédée en 1680, à l'âge de 24 ans, et le processus de

sa canonisation a été amorcé il y a plus d'un siècle, en 1884.

Elle avait été déclarée vénérable en 1943. Le pape Jean-Paul II l'avait

béatifiée en 1980, faisant d'elle la «première autochtone d'Amérique» à

recevoir ce titre.

La jeune femme a connu une vie difficile, ayant perdu mère, père et

frère de la variole alors qu'elle n'avait que quatre ans. L'enfant, qui a

gardé des cicatrices de la maladie, a été recueillie par son oncle et

sa tante et a eu ses premiers contacts avec le christianisme par

l'entremise de missionnaires. La Mohawk a embrassé la foi catholique

avec ferveur après avoir été baptisée, à l'âge de 18 ans. Kateri

Tekakwitha a continué à croire à la religion catholique, malgré une vive

opposition, avant de s'installer dans la région actuelle de Kahnawake.

On prétend que ses cicatrices ont disparu à sa mort, révélant sa grande

beauté, et que plusieurs personnes malades, qui avaient assisté à ses

funérailles, ont par la suite guéri. La vision de Kateri Tekakwitha

serait apparue à deux personnes dans les semaines suivant sa mort.

Le pape Benoît XVI a fait l'annonce de la canonisation à venir de

l'Amérindienne samedi au Vatican, après avoir nommé 22 nouveaux

cardinaux, dont l'archevêque de Toronto, Mgr Thomas Collins. |